28 Février 2007 ::

28 Février 2007 ::

« L'affaire Dreyfus - 1ère partie »

« L'affaire Dreyfus - 1ère partie »

:: Histoire contemporaine, 1896

Qui n'a jamais entendu parler de « l'affaire Dreyfus » ? Comme pour la plupart des épisodes historiques célèbres, on connaît généralement de façon vague la trame de cette affaire houleuse : capitaine juif dégradé, espionnage, Emile Zola et son « J'accuse »... On connaît parfois quelques détails, mais l'on ignore souvent les tenants et aboutissants exacts de cette histoire. Voici donc une bonne occasion de combler mon (notre ?) ignorance !

Le contexte politique & les prémisses de l'affaire

En cette fin du XIXème siècle, l'ennemi en vue de la France n'est plus vraiment l'Angleterre (malgré l'épisode de

Fachoda, en 1898) : il s'agit de l'Allemagne, dont la montée en puissance n'a de cesse d'inquiéter, et qui a déjà infligé une très sévère correction à la France en 1870-71 lors de la guerre franco-prussienne

[1]. C'est ainsi qu'en 1894, un agent espion de la France travaillant à l'ambassade allemande découvre dans une corbeille un papier révélant des secrets militaires de l'armée française, signé par une personne se présentant comme un officier français. Le contre-espionnage se met au travail pour découvrir l'identité de ce traître, et, sur la foi d'une analyse graphologique plus que douteuse et probablement truquée, on accuse très rapidement le capitaine Alfred Dreyfus, un artilleur brillant, polytechnicien de formation.

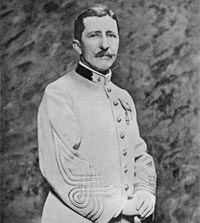

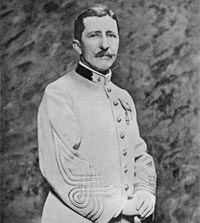

Capitaine Alfred Dreyfus

Capitaine Alfred Dreyfus

Dreyfus est le coupable idéal : il est d'origine alsacienne, a des liens familiaux avec l'Allemagne, connaît parfaitement la langue et la culture allemande, et est de plus d'origine juive. On le décrit comme hautain, prétentieux, désagréable avec ses supérieurs et subordonnés... Le 15 octobre 1894, il est arrêté sous l'inculpation de haute trahison. Son procès a lieu en décembre, et Dreyfus n'a de cesse de clamer son innocence. Tandis que les choses allaient tourner en sa faveur, une "pièce secrète" est glissée dans le dossier d'accusation sans que l'avocat de la défense en soit informé : cette supercherie convainc les juges, et Dreyfus est condamné à la dégradation militaire et au bagne à vie, une peine extrêmement sévère même pour un affaire d'espionnage. Le 5 janvier 1895, Dreyfus est dégradé et part en Guyane, sur l'île du Diable, un endroit où les conditions de vie sont si dures que cela équivaut presque à la condamnation à mort.

La France coupée en deux

Depuis cette condamnation, tout le monde est persuadé de la culpabilité d'Alfred Dreyfus : seuls sa femme Lucie et son frère Mathieu se démènent pour prouver son innocence. Ils prennent contact avec divers intellectuels et hommes politiques de gauche, souvent antimilitaristes, et la France se retrouve très rapidement scindée en deux camps : les

dreyfusards, qui croient en l'innocence du condamné, et les

antidreyfusards, qui au contraire sont persuadés de sa culpabilité. Parmi ces derniers, une forte poussée d'antisémitisme se fait sentir, et les passions se déchaînent. Le journaliste Bernard Lazare, fortement engagé auprès de la famille de Dreyfus, cherche toutes les raisons possibles de réviser le procès, ce que le gouvernement en place ne veut pour rien au monde.

A gauche : lieutenant-colonel Georges Picquart

A gauche : lieutenant-colonel Georges Picquart

A droite : commandant Charles Ferdinand Walsin-Esterhazy

Au mois de mars 1896, les choses se gâtent lorsque le lieutenant-colonel Georges Picquart, chef du service de contre-espionnage, découvre que le véritable auteur de la fameuse lettre trouvée à l'ambassade allemande n'est pas Alfred Dreyfus, mais un commandant d'infanterie du nom de Charles Ferdinand Walsin-Esterhazy. L'Etat-Major français, plutôt que de réhabiliter Dreyfus, envoie le lieutenant-colonel Picquart en Tunisie pour le faire taire. En octobre de la même année, afin de s'assurer qu'aucune révision du procès ne pourra être faite, le colonel Henry, ancien adjoint de Picquart, réalise un faux document achevant de compromettre Alfred Dreyfus.

Les journaux dreyfusards publient plusieurs pièces attestant de l'illégalité de la procédure judiciaire, tandis que le gouvernement et l'Etat-Major de l'armée font une campagne patriotique pour la défense des intérêts français. Finalement, le 15 novembre 1897, après de nombreuses publications et révélations, la culpabilité d'Esterhazy ne fait plus aucun doute, et Mathieu Dreyfus porte plainte contre lui. Pendant ce temps, Alfred Dreyfus subit le pire des régimes sur l'île du diable : mise au secret, vexations incessantes, interdiction de parler à qui que ce soit...

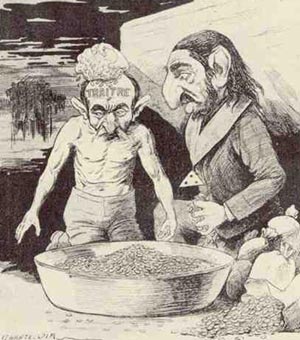

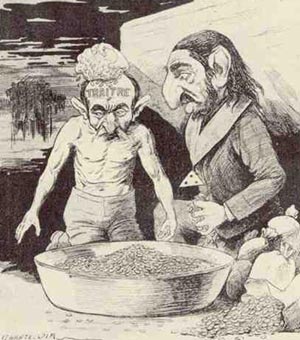

Parmi les innombrables caricatures antisémites de l'époque,

Parmi les innombrables caricatures antisémites de l'époque,

d'une rare cruauté, celle-ci nous montre un juif aux traits difformes

nettoyant avec de l'argent l'inscription "TRAÎTRE" sur le front de Dreyfus.

En sous-titre : « Savonnage infructueux - Juifs, chez nous en France,

le sang aussi lave une tache comme celle-là ! »

_________________________________

1. Voir « L'incroyable périple en ballon de Gambetta » et « La dépêche d'Ems »

1. Voir « L'incroyable périple en ballon de Gambetta » et « La dépêche d'Ems »

finipe, 16h39 ::  ::

::  :: [12 haineuses invectives]

:: [12 haineuses invectives]

25 Février 2007 ::

25 Février 2007 ::

« Fachoda, un bras de fer franco-britannique »

« Fachoda, un bras de fer franco-britannique »

:: Histoire contemporaine, 1898

La fin du XIXème siècle est le théâtre d'une lutte acharnée entre les grandes puissances européennes pour s'approprier les derniers territoires africains encore vierges. L'Egypte en particulier est un des pays créant la discorde, notamment entre la France et l'Angleterre, les deux ennemis héréditaires. Déjà en 1869, la France avait inauguré en grande pompe l'ouverture du canal de Suez, dont la conception avait été confiée à Ferdinand de Lesseps par le pacha égyptien, grand ami de la France : les anglais, malgré une forte opposition, n'avaient pu empêcher la France d'obtenir le contrôle du canal. Mais la France domine également Djibouti, un autre point stratégique du commerce international, en particulier pour la route vers les Indes. En 1882 toutefois, une insurrection éclate en Egypte, et la France, pour des raisons politiques internes, n'intervient pas. L'Angleterre en profite, occupe seule le pays, et mate la révolte.

Le Soudan, plus au sud, est lui aussi sous influence égypto-britannique. Mais en 1883, un soulèvement est mené par Mohammed Ahmed, dit le

Madhi, (le "Guide") : deux ans plus tard, les égyptiens et les britanniques sont chassés du Soudan par les troupes musulmanes. C'est ainsi que pendant près de 15 ans, cette région de l'Afrique sera l'objet de toutes les convoitises : d'intenses négociations se font entre l'Angleterre, la France, mais aussi l'Italie, l'Allemagne ou encore la Belgique. Finalement, en 1898, le général anglais Horatio Kitchener reçoit l'ordre de mettre un terme à la rébellion mahdiste. Parti d'Egypte et remontant le cours du Nil avec une petite armée bien équipée, le général Kitchener fait face à l'armée musulmane soudanaise à Omdourman, non loin de Khartoum : les madhistes se font véritablement écraser, notamment grâce aux mitrailleuses anglaises

[1].

De son côté, la France tente toujours de reprendre de l'influence sur l'Egypte. En 1896, après de longues hésitations diplomatiques et politiques, une expédition nommée « Mission Congo-Nil » est lancée par le capitaine Jean-Baptiste Marchand, avec l'appui du président

Félix Faure. Elle doit relier Loango, un poste français de la côte atlantique, à Fachoda, une petite ville située à 650 km au sud de Khartoum, à des fins soi-disant totalement pacifiques... Finalement, après 3 années d'un voyage particulièrement éprouvant, Marchand arrive à Fachoda le 10 juillet 1898, avec une poignée de tirailleurs sénégalais et quelques centaines de porteurs.

Mais cette occupation déplaît au plus haut point aux autorités britanniques : Kitchener reçoit l'ordre d'aller au devant des français. Le 18 septembre, à peine 2 mois après l'expédition de Marchand, les anglais arrivent à Fachoda, avec une armée et des moyens très nettement supérieurs à ceux qui restent aux français. Plutôt que d'engager une lutte frontale, les deux hommes s'entendent avec intelligence, et laissent le soin aux responsables politiques de leurs pays de trancher l'issue de ce face-à-face bien embarrassant.

A gauche : Jean-Baptiste Marchand

A gauche : Jean-Baptiste Marchand

A droite : Horatio Kitchener

Dans un climat de nationalisme exacerbé, les deux pays se déchaînent et l'animosité grandit très rapidement entre les deux ennemis héréditaires : l'Angleterre semble être prête à l'éventualité d'une guerre, et la France n'a de cesse de vilipender la « perfide Albion »... Chacune des deux grandes puissances coloniales teste la solidité de ses liens diplomatiques avec les autres nations européennes, et le ton reste très ferme, d'un côté comme de l'autre de la Manche. Toutefois, les élites françaises finissent par faire preuve de pragmatisme : alors que l'on aurait pu craindre un nouveau conflit ouvert, la France ordonne à Marchand de se retirer de Fachoda, le 11 décembre.

En France,

l'affaire Dreyfus fait vite oublier le tumulte de Fachoda. L'Angleterre quant à elle, voit son attention attirée par un autre événement houleux : la seconde guerre des Boers, en Afrique du sud.

Finalement, le 21 mars de l'année suivante, des accords sont signés entre la France et l'Angleterre, fixant précisément les limites des deux puissances, et ce sans aucune concertation avec les pays locaux, ni aucune considération à leur égard d'ailleurs. Malgré le déchaînement populaire et la montée de haine entre les deux ennemis héréditaires, il apparaît que les élites des pays ont su conserver un réalisme et une certaine sérénité dans leurs relations. Cinq ans plus tard, le 8 avril 1904, l'Entente Cordiale est signée, concrétisant cette prédilection du dialogue face à la menace montante de ce début de XXème siècle : l'Allemagne.

_________________________________

1. Dans cette armée britannique qui écrasa l'armée soudanaise se trouvait un jeune soldat qui fit ensuite beaucoup parler de lui : Winston Churchill.

1. Dans cette armée britannique qui écrasa l'armée soudanaise se trouvait un jeune soldat qui fit ensuite beaucoup parler de lui : Winston Churchill.finipe, 23h42 ::  ::

::  :: [2 déclarations infondées]

:: [2 déclarations infondées]

21 Février 2007 ::

21 Février 2007 ::

« T'as pas symbole ? »

:: En vrac

Je me souviens d'un type de ma connaissance qui était si farouchement anti clérical, anti chrétien et anti religion sous toutes ses formes, qu'il avait entamé des démarches pour se faire débaptiser. Je n'ai jamais réellement su à quel point ce genre de démarche était difficile, mais si l'administration religieuse est aussi bordélique que l'administration laïque française, alors on peut raisonnablement supposer que se faire débaptiser est un véritable chemin de croix. Ironie du sort.

Toujours est-il que je me souviens d'une longue controverse avec ce garçon, au demeurant fort sympathique, à qui je soutenais mordicus ne pas comprendre sa démarche, puisque s'il était farouchement athée, alors le baptême ne devait avoir absolument aucune valeur symbolique pour lui. Ce ne devait être qu'une vulgaire brassée d'eau du robinet qu'on lui avait jeté négligemment sur le front lorsqu'il était enfant, rien de plus. Alors pourquoi vouloir rayer un acte symbolique auquel on ne prête aucun crédit ? N'est-ce pas déjà accorder un certain crédit à un symbole que de vouloir s'en défaire ?

L'évocation de ce souvenir m'amène à la suite de mon propos : le samedi 17 février 2007 à 16 heures, Maurice Papon est mort, à l'âge de 96 ans. Celui qui, sous l'Occupation nazie, était secrétaire général de la préfecture de Gironde, avait été condamné en 1998 à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crime contre l'Humanité, pour son rôle dans la déportation de nombreux juifs. Il clamait son innocence, et avait passé trois ans en prison, avant d'être remis en liberté en 2002 pour raisons de santé. Voilà quelques faits qui ont été rapportés ces derniers jours.

Un autre élément crée la polémique suite à cela : la légion d'honneur de Maurice Papon. Cette légion d'honneur, il refusait ardemment de s'en séparer, et continuait à la porter au revers de sa veste, avec force bravades. Or, sa condamnation lui avait retiré cette distinction de l'Etat, et officiellement il ne la possédait plus, et n'avait donc plus droit de l'arborer : l'on eût donc presque été en droit de lui ôter de force sans doute, bien que je ne crois pas que la France se fût grandie à retirer de force la légion d'honneur à un vieillard cardiaque. Bref, il n'en a pas été ainsi, et Papon a continué de poitriner avec son bout de tissu rouge. Mais maintenant qu'il est mort, ses proches veulent l'enterrer avec sa décoration, et les parties civiles s'offusquent qu'on laisse faire pareille infamie.

Mais si Papon n'a plus la légion d'honneur, s'il a été officiellement déchu de cette distinction, pourquoi faire un tel pataquès ? Ce que son cadavre aura d'accroché au revers ne sera pas la légion d'honneur : ce ne sera qu'un bout de tissu sans valeur, rien d'autre.

Et c'est finalement en s'opposant à ce que Papon emporte sa décoration dans la tombe que les parties civiles donnent un sens symbolique à son vulgaire bout de tissu.

NB : merci à Viou pour m'avoir obligemment prêté le jeu de mot pourri qui sert de titre à ce billet.finipe, 01h33 ::  ::

::  :: [10 méditations grotesques]

:: [10 méditations grotesques]

17 Février 2007 ::

17 Février 2007 ::

« Triboulet, un fou très spirituel »

« Triboulet, un fou très spirituel »

:: Histoire moderne, 1520

Le

fou du roi est devenu un personnage cliché de l'Europe Médiévale et Moderne, avec sa représentation de lutin grotesque affublé d'un chapeau à grelots, affairé à quelque cabriole ou moquerie, destinée y compris au roi lui-même. Associé à l'insouciance, la liberté et la folie, le bouffon procure aux convives et au roi le plaisir et le rire, dans des sociétés où les loisirs ne sont pas toujours légions. Mais son rôle ne s'arrête pas là, et est bien plus éminent qu'on le veut bien croire : il est un miroir, un sorte de révélateur négatif des travers du monarque, un personnage bien plus fait d'esprit que de stupidité bonhomme.

L'un d'eux en particulier a laissé une empreinte dans l'Histoire de France : il s'agit de Févrial (ou Férait, ou Feurial), plus connu sous le nom de

Triboulet. Paysan né en 1479, non loin du château de Blois, Triboulet est décrit comme étant petit, les oreilles décollés et tombantes, le dos voûté et aplati, de petits yeux et un gros front bombé : il est régulièrement rossé par les enfants du hameau où il vit. Depuis le début de ce XVIème siècle, le château des comtes de Blois est devenu la résidence principale du roi Louis XII, et ce dernier a vu le dénommé Triboulet, et s'est ému de son sort : il le prend à son service, et tente de lui offrir quelques rudiments de bienséance et de bonnes manières, mais sans succès.

C'est ainsi que Triboulet devient le fou du roi Louis XII, et se voit affublé d'un bonnet d'âne à grelots et d'une marotte à son effigie, répliques grotesques des attributs royaux que sont le sceptre et la couronne. En 1515, à la mort de Louis XII et l'accession au trône de François Ier, Triboulet conserve sa place.

Triboulet, dessin de François Clouet

Triboulet, dessin de François Clouet

(musée Condé à Chantilly)

Si ce spirituel bouffon n'a su acquérir quelque notion de savoir-vivre que ce soit, il a en revanche développé un don extraordinaire qui consiste à savoir se moquer d'autrui sans qu'on ne lui en tienne rigueur : l'idiot du village se révèle être doté d'un esprit aussi subtil que son corps est contrefait. Triboulet raille tout le monde sans distinction, y compris le roi ; plus encore, il participe indirectement à la vie politique du royaume, assiste aux Conseils et éclaire les décisions par des réparties empreintes de sagesse autant que de sarcasme. Il va même jusqu'à appeler le roi son « Cousin », sans que celui-ci ne s'en émeuve. D'un audace folle, il se permet d'aller corriger un évêque en pleine messe, en déclarant que l'individu faisait du bruit et troublait le recueillement de son « Cousin » !

Personnage adoré et mis en scène par Rabelais dans

Pantagruel, on cite généralement parmi ses réparties les plus célèbres les deux suivantes :

- Menacé de bastonnade par l'amiral Philippe Chabot[1], Triboulet voit le roi François Ier intervenir en ces termes : « Ne crains rien ! Si quelqu'un osait porter la main sur toi, je le ferais pendre dans le quart d'heure qui suit. ». Et Triboulet rétorque, goguenard : « Ah, Cousin ! Ne pourriez-vous pas, je vous prie, le faire pendre un quart d'heure avant qu'il ne m'étripe ? ».

- Menacé de mort par François Ier, après avoir offensé gravement l'une de ses maîtresses, Triboulet doit choisir la façon dont il sera exécuté. Il déclare alors vouloir « mourir de vieillesse », laissant le roi médusé...

Triboulet meurt en 1536, après avoir finalement réussi à lasser François Ier par son impertinence et son audace. Son nom est passé depuis à la postérité, notamment grâce à la pièce de Victor Hugo

Le Roi s'amuse, qui fait de Triboulet un des principaux personnages. Le "triboulet" est également le symbole du Carnaval de Monthey (Suisse Romande), pendant lequel les "triboulets", sortes de bouffons vêtus de rouge, lancent des nuées de confettis sur les passants.

_________________________________

1. Philippe Chabot était l'oncle de Guy Chabot, l'auteur du fameux coup de Jarnac

1. Philippe Chabot était l'oncle de Guy Chabot, l'auteur du fameux coup de Jarnacfinipe, 02h49 ::  ::

::  :: [4 soupirs de satisfaction]

:: [4 soupirs de satisfaction]

15 Février 2007 ::

15 Février 2007 ::

« Ces foutus chocolats de Noël... »

:: Misanthropie

Mais oui, il faut l'avouer. La rage m'étreint, l'atrabile me dévore, l'amertume me ronge : pourquoi faut-il qu'à Noël l'on se retrouve invariablement couvert de boîtes de chocolats ? Hein ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Mais si, vous savez, ces boîtes de chocolats généralement emballées dans de précieux coffrets dorés, réhaussés de délicates cordelettes de soie pourpre, et ornés d'un blason médiéval abscons qui laisse à penser que l'artisan est issu d'une loooooooongue et illustre lignée de chevaliers-chocolatiers, dont l'ancêtre aurait été adoubé en 1249 à grands coups de louches, au pied d'une marmite, par Saint-Louis en personne...

Ce ne sont plus vraiment de simples et vulgaires "chocolats" d'ailleurs, ce sont des oeuvres d'art. Ce sont des perles d'épices lointaines et exotiques qui vous enivrent de leurs saveurs flûtées, des bijoux destinés à orner votre palais. Ces confiseries que l'on vous offre sont si précieuses que l'on n'ose point les manger ! Et puis, finalement, on ne peut se contenir, et l'on se rassure en se disant qu'ils sont là pour ça, que ne pas les manger serait une offense à l'artiste, comme une sculpture éphémère de sable qu'aucun public n'a jamais vu.

Alors on en mange un. Et il est dégueulasse.

Mais pourquoi faut-il qu'on nous offre toujours ces foutus chocolats à mille balles le kilo, fourrés à l'extrait d'écorce de pivoine du Mexique et à la marmelade d'airelles du Westshire, alors qu'une bonne vieille boîte de

Kinder surprise est cent fois meilleure et mille fois moins chère ? En plus, il n'y a pas de surprise dans les chocolats de Noël : on sait qu'on va en avoir, plein, et des pas bons.

Les conséquences de cette écoeurante tradition sont nombreuses et néfastes :

- On refile les boîtes surnuméraires en cadeau à des gens à qui on ne sait pas quoi offrir, ou pour lesquels on n'avait rien prévu initialement, ou qu'on déteste.

- D'autres vous refilent leurs boîtes pourries parce qu'ils n'en veulent pas et qu'ils n'avaient rien à vous offrir initialement : on constate ainsi chaque année, pendant les périodes de fête, un flux très important de boîtes de chocolats échangées, transférées, trafiquées...

- Arrivé au mois d'Août, on vide les placards de la cuisine et on balance ces foutus chocolats de Noël à la poubelle. Ils nous ont bien encombré pendant huit mois, mais cette fois-ci on se décide à les jeter, parce qu'on s'aperçoit que les chocolats étaient à consommer avant le mois de Mars.

Pourquoi ne pourrait-on pas changer un peu ? Et si l'on s'offrait du fromage par exemple, pour changer ? La France, le pays aux 400 fromages ! N'importe lequel : du Brie, de l'Emmental, du Gouda, de la Fourme d'Ambert, du Camembert, du Crottin de Chavignol, du Munster, peu me chaut je ne suis pas n'un sectaire. J'ajoute que si on ne le mange pas avant quelques jours, il est viscéralement impossible de le garder chez soi, ce qui est un avantage majeur vous en conviendrez. Et puis dans le fromage, on peut trouver des surprises si celui-ci est un peu fait : ça fait toujours plaisir !

Mais par pitié, arrêtez avec ces foutus chocolats de Noël...

finipe, 01h02 ::  ::

::  :: [7 divagations]

:: [7 divagations]

13 Février 2007 ::

13 Février 2007 ::

« Alfred le Grand - La fin de la suprématie danoise »

« Alfred le Grand - La fin de la suprématie danoise »

:: Histoire médiévale, 892

Après la signature du traité de Wedmore, une courte période d'accalmie survient à nouveau : de 886 à 892, la paix règne entre anglo-saxons et danois. Mais pour les danois, la situation est difficile en Europe continentale : après de longues batailles contre les Francs qui résistent farouchement, et malgré un établissement durable en Normandie, les vikings danois doivent pour certains se replier vers l'Angleterre. Plus qu'un simple repli, les envahisseurs s'installent sur le territoire anglo-saxon avec leurs familles, visiblement déterminés à occuper et envahir bel et bien le pays, et pas simplement le piller...

Mais Alfred a su réorganiser le pays pour faire face aux invasions : il a assuré un roulement des milices de façon à toujours avoir des troupes prêtes au combat, a fait construire de très nombreux bastions et places fortifiées en des lieux stratégiques où il a placé des garnisons, et a donné des obligations martiales aux propiétaires terriens. L'administration qu'il met en place pour faire fonctionner tout ce dispositif est d'une très grande complexité, et fonctionne bien : les forteresses ne sont plus laissées à l'abandon, les troupes sont réactives et obéissantes. Soucieux de faire fonctionner son pays, Alfred prend soin de ne léser personne et fait en sorte que les bourgs fortifiés protègent les habitants alentours en cas de combats. Il réforme les finances du pays, encourage le commerce, et fait grand cas de la justice. On le surnomme semble-t-il le « protecteur des pauvres ».

En plusieurs vagues successives, les danois reviennent donc en nombre, et s'installent notamment à Milton, au nord de Londres, et à Appledore, dans le Kent, tout près de la désormais célébrissime ville d'Hastings. Les vikings de Milton parlementent avec Alfred, mais ceux d'Appledore en profitent pour entamer une poussée expansionniste vers l'intérieur des terres : c'est le fils aîné d'Alfred, Edouard (qui sera le successeur de son père sur le trône, connu sous le nom d'Edouard l'ancien, un brillant stratège et combattant), qui leur fait face à Farnham, non loin de Londres. Edouard inflige aux danois une sévère défaite et les repousse sans cesse dans les semaines suivantes. Les danois, partis d'Appledore, rejoignent leurs compatriotes de Milton non loin du bourg de Shoebury, sur l'estuaire de la Tamise.

Entre temps, une troisième vague de danois revenus d'Europe met le siège devant Exeter : Alfred vole au secours de la cité, et les danois retranchés à Shoebury en profitent pour remonter le cours de la Tamise et faire une percée vers l'intérieur des terres. Une grande armée anglo-saxonne les arrête à temps, et les fait fuir toujours plus loin vers le nord-ouest : après une chasse à travers tout le pays, les danois sont acculés à Buttington, dans l'actuel Pays de Galles, où ils subissent une cuisante défaite. Ils tentent de se replier au nord vers Chester, mais sont à nouveau défaits, et finissent par retraverser le pays d'ouest en est pour se terrer de nouveau à Shoebury !

A la fin de l'année 894, les danois font une nouvelle tentative de conquête depuis l'Essex, mais sont de nouveau arrêtés par Alfred : celui-ci fait obstruer la Tamise et empêche les danois d'avancer, les réduisant à la famine... Aux abois, les vikings prennent de nouveau la fuite vers le nord-ouest et s'établissent provisoirement à Bridgenorth en 895. Dès lors, leur désir de conquête s'essouffle, et la plupart d'entre eux renoncent : ils se retirent dans l'est du pays, un Danelaw réduit à une portion sans comparaison avec ce qu'il était quelques années auparavant, tandis que d'autres retournent définitivement sur leurs terres natales de l'autre côté de la mer du Nord.

Alfred a ainsi sauvé son royaume, après vingt années de guerres sporadiques et de sièges épuisants : durant la fin de son règne, il se distingue notamment en oeuvrant pour le christianisme et la littérature, pour laquelle il voue une grande passion. Il meurt le 26 octobre 899, à l'âge de 50 ans : son fils Edouard lui succède, et achèvera la reconquête de tout le territoire en évinçant les dernières poches de résistance du Danelaw. Alfred est le seul roi anglais de l'Histoire à avoir obtenu le titre de « le Grand ».

A gauche : gravure représentant Alfred

A gauche : gravure représentant Alfred

A droite : statue d'Alfred à Winchester

finipe, 14h47 ::  ::

::  :: [1 éclaircissement pompeux]

:: [1 éclaircissement pompeux]

9 Février 2007 ::

9 Février 2007 ::

« Alfred le Grand - Vers la reconquête du territoire »

« Alfred le Grand - Vers la reconquête du territoire »

:: Histoire médiévale, 878

Depuis l'accession d'Alfred au trône du Wessex en 871, les royaumes anglo-saxons connaissent une partition instable : d'un côté le Wessex, le Sussex, le Kent et une partie de la Mercie, et de l'autre ce qui sera nommé quelques années plus tard le

Danelaw, royaume viking gouverné par les rois danois, qui contrôlent la moitié du territoire.

Mais en 876, après seulement cinq années de paix pendant lesquelles les danois sont partis conquérir d'autres horizons, Guthrum l'Ancien tue le roi viking en place et entame une nouvelle invasion du Wessex : il assiège Wareham, et y établit sa base arrière après une prise facile. Dès l'année suivante, les vikings poursuivent leurs incursions à l'ouest du pays et prennent le contrôle de la ville d'Exeter. Mais grâce une tempête providentielle pour l'armée d'Alfred, la flotte danoise n'est pas en état de combattre : Alfred assiège à son tour Exeter et force les danois à se replier en Mercie, dans le territoire qu'ils contrôlent déjà.

Dès le début de l'année 878, les hostilités reprennent. Profitant de la trêve chrétienne de douze jours entre Noël et l'Epiphanie, les vikings surgissent par le nord du Wessex et attaquent Chippenham, où se trouve justement le roi du Wessex. La petite bourgade fortifiée est réduite en un clin d'oeil, et Alfred parvient à s'enfuir

in extremis. Une parabole sur la vertu du roi est alors rapportée par les chroniques de l'époque : tandis qu'Alfred se replie vers le sud-ouest en direction d'Athelney, il croise une vieille femme qui lui confie la surveillance des gâteaux qu'elle a mise à cuire. Alfred, préoccupé, oublie sa tâche et laisse les gâteaux brûler. La vieille femme revient alors et le gronde, avant de s'apercevoir qu'il n'est autre que le roi : elle tombe à genou et se confond en excuses. Mais Alfred ne veut rien entendre, et continue à se déclarer responsable de cet échec...

Après quelques mois passés à réorganiser ses troupes, Alfred quitte Athelney et chemine vers le nord-est. Dans le même temps, les vikings quittent Chippenham et marchent au sud. Les deux armées se rencontrent à Edington, où se livre une bataille décisive : les danois subissent une cuisante défaite, et les deux adversaires signent ce que les historiens appelleront plus tard le

traité de Wedmore ou

traité de Chippenham. Ce traité consacre la création du Danelaw au nord-est, et d'un territoire anglo-saxon au sud-ouest : Alfred a réussi à sauver le Wessex. Dans la foulée, certains des dignitaires vikings se convertissent même au christianisme, et Guthrum prend pour nom de baptême « Aethelstan ».

Six années plus tard, Alfred décide de continuer sa reconquête du territoire : il essaye de reprendre le Kent par la mer, mais échoue dans un premier temps. Après une année de combats sporadiques, aux cours desquels les insurrections des danois installés dans le Kent sont réprimées, Alfred parvient à reprendre non seulement le Kent, mais également une petite partie de la Mercie, et surtout la cité de Londres, dans laquelle Alfred nomme son beau-fils gouverneur de la ville et fait bâtir deux bourgs fortifiés pour protéger le pont sur la Tamise. Nous sommes alors en 886 : c'est le début de la réelle reconquête du territoire par les anglo-saxons.

finipe, 19h18 ::  ::

::  :: [0 pleurnicherie]

:: [0 pleurnicherie]

7 Février 2007 ::

7 Février 2007 ::

« Alfred le Grand - Un roi inattendu face aux invasions danoises »

« Alfred le Grand - Un roi inattendu face aux invasions danoises »

:: Histoire médiévale, 871

Nous sommes en 849, dans les royaumes anglo-saxons, que l'on ne nomme pas encore

Angleterre. De l'union d'Ethelwulf, roi de Wessex, et Osburga, sa femme, naît un quatrième fils : Alfred. Ses trois frères aînés sont Ethelbald, Ethelbert et Ethelred, et Alfred n'a que très peu de chance de monter un jour sur le trône. La jeunesse de ce dernier garçon est toutefois marquée par son caractère brillant, chacun s'accordant à dire qu'il est beau, intelligent et svelte. En 854, à peine âgé de 5 ans, Alfred accompagne son père à Rome pour un pèlerinage, au cour duquel il rencontre le pape Léon IV. Ils séjournent également au royaume de France, à la cour du roi Charles II, plus connu sous le titre de « Charles le chauve »

[1].

Le Wessex n'est alors qu'un des royaumes de ce que l'on ne nomme pas encore à ce moment précis

l'Heptarchie, c'est-à-dire l'ensemble des sept principaux royaumes de l'Angleterre : Kent, Mercie, Wessex, Sussex, Essex, Northumbrie, et Est-Anglie. En 858, Ethelwulf meurt et c'est son fils aîné Ethelbald qui lui succède. Celui-ci ne reste que 2 ans au pouvoir : il meurt en 860, en laissant derrière lui un souvenir médiocre. Le second de la fratrie, Ethelbert, prend la succession du royaume de Wessex pendant 5 années, au cours desquelles il doit déjà repousser quelques attaques des danois.

En 865, Ethelbert meurt à son tour, et c'est Ethelred qui lui succède. Ce dernier a forte affaire avec les invasions danoises, toujours plus pressantes et dangereuses. A partir de 868, le roi Ethelred et son frère Alfred luttent fermement pour défendre le royaume de Mercie contre les danois, mais avec peu de succès. Le 4 janvier 871, après une longue suite de batailles difficiles se soldant souvent par la défaite, se déroule la bataille de Reading : les danois, malgré de très lourdes pertes, massacrent les saxons.

Quelques mois plus tard, le 23 avril, Ethelred meurt à son tour au cours de la bataille de Marton. Alfred se retrouve roi du Wessex à son tour, sur un trône affaibli par la puissance des envahisseur danois. Il parvient toutefois à conclure une trêve avec ces derniers, le temps de redonner un peu de souffle à un pays exsangue : les danois contrôlent le Kent, l'Essex, la Mercie, l'Est-Anglie et une grande partie de la Northumbrie !

_________________________________

1. Voir à son propos les « serments de Strasbourg »

1. Voir à son propos les « serments de Strasbourg »

finipe, 01h31 ::  ::

::  :: [0 jubilation]

:: [0 jubilation]

3 Février 2007 ::

3 Février 2007 ::

« Cyber militant »

:: Environnement

Récemment, une "initiative" a fait parler d'elle un peu partout sur internet. Même la télévision en a parlé, vous avez sûrement lu ou entendu ceci : il fallait, entre 19h55 et 20h, éteindre toutes ses lumières pour eeuh... quelque chose comme "alerter les pouvoirs publics" sur l'importance de l'environnement, sur le péril vert qui nous menace tous, car la nicolahulite aiguë nous a frappés de son dard médiatique. Bref, tous ces braves gens ont repris l'appel solennel suivant :

Le 1er février 2007, dans toute la France : participez à la plus grande mobilisation des citoyens contre le Changement Climatique !

L'Alliance pour la Planète (groupement national d'associations environnementales) lance un appel simple à tous les citoyens, 5 minutes de répit pour la planète : tout le monde éteint ses veilles et lumières le 1er février 2007 entre 19h55 et 20h00. Il ne s'agit pas d'économiser 5 minutes d'électricité uniquement ce jour-là, mais d'attirer l'attention des citoyens, des médias et des décideurs sur le gaspillage d'énergie et l'urgence de passer à l'action ! 5 minutes de répit pour la planète : ça ne prend pas longtemps, ça ne coûte rien, et ça montrera aux candidats à la Présidentielle que le changement climatique est un sujet qui doit peser dans le débat politique.

Pourquoi le 1er février ? Ce jour là sortira, à Paris, le nouveau rapport du groupe d'experts climatiques des Nations Unies. Cet événement aura lieu en France : il ne faut pas laisser passer cette occasion de braquer les projecteurs sur l'urgence de la situation climatique mondiale.

Si nous y participons tous, cette action aura un réel poids médiatique et politique, moins de trois mois avant l'élection présidentielle ! Faites circuler au maximum cet appel autour de vous et dans tous vos réseaux ! Faites-le aussi apparaître sur votre site Internet et dans vos newsletters.

Quel courage ! Grâce à de telles initiatives, c'est sûr, nous allons sauver la planète. D'ailleurs, je propose que l'on étende ce dispositif d'un nouveau genre pour sauver non seulement la planète, mais également l'Humanité toute entière. Nous pourrions ainsi :

- Arrêter de copuler pour alerter les citoyens sur l'épidémie du SIDA

- Boycotter les charcuteries pour alerter les citoyens sur les bienfaits des acides gras polyinsaturés

- Retenir notre respiration pour alerter les citoyens sur la pollution de l'atmosphère

- Utiliser des couteaux en papier pour alerter les citoyens sur les guerres dans le monde

- Traverser en dehors des passages cloûtés pour alerter les citoyens sur la disparition des zèbres en Afrique

- Arrêter de péter pour alerter les citoyens sur le trou de la couche d'ozone

C'est tellement facile de militer derrière son écran d'ordinateur : on clique trois fois, et on envoie un message à vocation humaniste, altruiste, citoyenne, ou que sais-je encore. A l'heure où justement tous ces braves gens devraient réduire leur consommation énergétique, ils dépensent une énergie navrante à communiquer plutôt qu'à agir.

Plutôt que de prendre ce genre d'initiative débile (et très contestée, certains affirmant qu'au contraire, éteindre toutes ses lumières d'un coup provoque une surconsommation d'énergie lors du rallumage !), tous ces braves gens bien pensant feraient mieux de prendre moins souvent leurs voitures, prendre des douches plutôt que des bains, réduire leur chauffage d'un degré, ainsi que toute la cohorte des conseils qui concernent le présent sujet. Evidemment, copier/coller un texte et cliquer sur trois boutons, c'est moins contraignant... Ils le disent eux-même d'ailleurs : « ça ne prend pas longtemps, ça ne coûte rien ». Seulement voilà, si l'on veut vraiment faire quelque chose, ce sera nécessairement long, et ça coûtera nécessairement quelque chose, fût-ce du temps et des efforts, pas simplement de l'argent.

Pendant ce temps, d'autres que nous fustigeons avec acharnement (et moi le premier parfois, je le confesse bien volontiers), j'ai nommé les Etats-Unis, ont déjà pris le train en marche : l'état californien, dirigé de façon très interventionniste par Terminator en personne, subventionne à la louche les énergies renouvelables, et intente des procès aux constructeurs automobiles pour la pollution provoquée par les véhicules. La Silicon Valley se transforme très rapidement en une espèce d'El Dorado de l'énergie verte, et les investissements y sont colossaux, et en perpétuelle augmentation. Déjà, d'autres états américains commencent à suivre l'exemple californien, se moquant éperdument du refus de Georges Bush de signer le fameux protocole de Kyoto, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, nous nous focalisons uniquement sur cela.

L'Europe, elle, est déjà à la traîne : les objectifs fixés en terme de rejets de gaz carbonique seront atteints avec du retard sur ce qui était prévu initialement, et chacun est plus préoccupé par sa propre voix que par l'intérêt commun. Et en France, on éteint nos lumières pendant 5 minutes pour "alerter les pouvoirs publiques".

L'hilarité que notre imbécillité devrait susciter augmenterait certainement nos rejets en dioxyde de carbone. Heureusement, donc, que l'on se prend au sérieux.

finipe, 23h29 ::  ::

::  :: [6 réflexions sagaces]

:: [6 réflexions sagaces]

1er Février 2007 ::

1er Février 2007 ::

« Koxinga, un pirate patriote - 2ème partie »

« Koxinga, un pirate patriote - 2ème partie »

:: Histoire moderne, 1662

Résistance & naissance du mythe

Zheng Zhilong (le père de Koxinga), persuadé de la suprématie des Qing sur les Ming, pense que la lutte est vaine et décide de se rendre. Koxinga, quant à lui, n'est pas du même avis que son père : il lève une armée et entame une résistance farouche contre l'envahisseur mandchou. Peu de temps après, l'armée mandchoue s'empare de Quanzhou, une ville située en face de l'île de Formose (l'actuelle Taïwan) : à cette occasion, la mère de Koxinga meurt (tuée par les soldats, ou suicidée selon les versions). Fou de rage, Koxinga mène son armée sur Quanzhou et repousse les Qing. La légende veut qu'ensuite il ait donné une sépulture décente à sa mère, puis soit allé au temple confucéen le plus proche, où il aurait brûlé sa robe d'étudiant et prononcé les paroles suivantes :

Autrefois, j'étais un loyal sujet confucéen et un bon fils. Désormais, je suis un orphelin sans empereur. Je n'ai ni pays ni foyer. J'ai juré que je combattrais l'armée des Qing jusqu'à la fin, mais mon père s'est rendu, et mon unique choix est d'être un fils renégat. Puisse-t-on me pardonner...

C'est ainsi qu'il forme autour de lui un parti de fervents patriotes se battant contre la dynastie Qing, et travaillant au rétablissement de la dynastie Ming. Ils établissent leur base arrière dans le Fujian, et mènent de nombreux raids sur les provinces maritimes du sud de la Chine (Guangdong, Fujian et Zhejiang). Ils vont jusqu'à tenter de prendre Nankin, considérée comme la capitale de la Chine du sud, mais sont défaits par l'immense armée des Qing et doivent se replier.

La prise de Taïwan

En 1661, les fidèles des Ming décident de prendre l'île de Formose aux colons hollandais afin de s'en servir comme base arrière : Koxinga et son armée assiègent la plus puissante forteresse de l'île, Zeelandia. Après une lutte de près d'un an, la ville tombe et Koxinga devient roi de Taïwan, un royaume entièrement dévoué au renversement de la dynastie Qing. Dès lors, de très nombreux chinois quittent le continent pour se réfugier à Taïwan et épauler la rébellion.

Malheureusement pour lui, Koxinga ne jouira pas longtemps de ce bastion de résistance : l'année suivante, il meurt de la malaria, à l'âge de 38 ans. Son fils puis son petit-fils lui succèderont jusqu'en 1683, date à laquelle l'armée des Qing finira par mater l'insurrection.

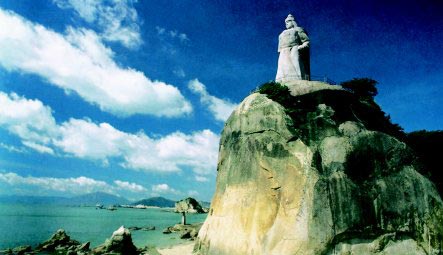

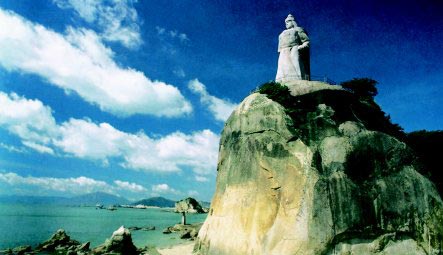

Statue en granit de Koxinga, sur l'île de Gulangyu (située entre Taïwan et la province de Fujian),

Statue en granit de Koxinga, sur l'île de Gulangyu (située entre Taïwan et la province de Fujian),

de plus de 40 mètres de haut

Aujourd'hui, Koxinga est une figure célèbre pour bien des personnes et des intérêts, parfois divergents les uns des autres. Ainsi, les indépendantistes taïwanais en font une figure emblématique, au même titre que les nationalistes chinois qui ont largement adulé Koxinga pour son patriotisme face à l'envahisseur de la nation (on le compara souvent à Chiang Kai Chek, à des fins de propagande). De même, lorsque les japonais occupèrent Taïwan dans la première moitié du XXème siècle, ils utilisèrent la figure légendaire de Koxinga pour établir un pont symbolique avec le Japon. Il y fut un héros aussi populaire que les héros sheakespeariens en Europe.

Temple en l'honneur de Koxinga, à Taïwan. Les statues de l'autel situé à gauche figurent Koxinga dans sa jeunesse, accompagné de sa mère

Temple en l'honneur de Koxinga, à Taïwan. Les statues de l'autel situé à gauche figurent Koxinga dans sa jeunesse, accompagné de sa mère

finipe, 03h01 ::  ::

::  :: [2 lettres de suicide]

:: [2 lettres de suicide]

Le lion & le rat (Le Tref & l'Aucube)

Le lion & le rat (Le Tref & l'Aucube) 28 Février 2007 ::

28 Février 2007 :: « L'affaire Dreyfus - 1ère partie »

« L'affaire Dreyfus - 1ère partie »

![]() ::

:: ![]() :: [12 haineuses invectives]

:: [12 haineuses invectives] 25 Février 2007 ::

25 Février 2007 :: « Fachoda, un bras de fer franco-britannique »

« Fachoda, un bras de fer franco-britannique »

![]() ::

:: ![]() :: [2 déclarations infondées]

:: [2 déclarations infondées] 21 Février 2007 ::

21 Février 2007 ::![]() ::

:: ![]() :: [10 méditations grotesques]

:: [10 méditations grotesques] 17 Février 2007 ::

17 Février 2007 :: « Triboulet, un fou très spirituel »

« Triboulet, un fou très spirituel »

![]() ::

:: ![]() :: [4 soupirs de satisfaction]

:: [4 soupirs de satisfaction] 15 Février 2007 ::

15 Février 2007 ::![]() ::

:: ![]() :: [7 divagations]

:: [7 divagations] 13 Février 2007 ::

13 Février 2007 :: « Alfred le Grand - La fin de la suprématie danoise »

« Alfred le Grand - La fin de la suprématie danoise »

![]() ::

:: ![]() :: [1 éclaircissement pompeux]

:: [1 éclaircissement pompeux] 9 Février 2007 ::

9 Février 2007 :: « Alfred le Grand - Vers la reconquête du territoire »

« Alfred le Grand - Vers la reconquête du territoire »

![]() ::

:: ![]() :: [0 pleurnicherie]

:: [0 pleurnicherie] 7 Février 2007 ::

7 Février 2007 :: « Alfred le Grand - Un roi inattendu face aux invasions danoises »

« Alfred le Grand - Un roi inattendu face aux invasions danoises »

![]() ::

:: ![]() :: [0 jubilation]

:: [0 jubilation] 3 Février 2007 ::

3 Février 2007 ::![]() ::

:: ![]() :: [6 réflexions sagaces]

:: [6 réflexions sagaces] 1er Février 2007 ::

1er Février 2007 :: « Koxinga, un pirate patriote - 2ème partie »

« Koxinga, un pirate patriote - 2ème partie »

![]() ::

:: ![]() :: [2 lettres de suicide]

:: [2 lettres de suicide]