24 Février 2008 ::

24 Février 2008 ::

« La dépêche d'Ems »

« La dépêche d'Ems »

:: Histoire contemporaine, 1870

L'ombre des Habsbourgs

Le 30 septembre 1868, la reine d'Espagne Isabelle II s'exile en France, contrainte par le putsch du général Joan Prim . Même si elle n'abdique pas immédiatement, le trône est vacant, et dès lors un conflit de succession émerge

[1]. Parmi les prétendants au trône espagnol, on trouve en particulier le prince Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, dont la candidature a été appuyée sur la requête du chancelier prusse Otto von Bismarck, le 26 avril 1869. En France, l'émoi est intense : on commence à évoquer le spectre de l'unité dynastique des

Habsbourgs, qui régnaient sur l'Espagne et le Saint Empire germanique, et avec qui la France avait eu tant de démêlés depuis Charles Quint jusqu'au début du XVIIIème siècle.

Napoléon III et son gouvernement réagissent vivement, et en février 1870, des négociations sont entamées avec Guillaume Ier, roi de Prusse

[2] : ce dernier, pacifiste tout comme Napoléon III, retire rapidement la candidature du prince Leopold, et tout rentre dans l'ordre. Mais Bismarck tient à son idée, et veut pousser la France à la faute sans passer pour l'agresseur : le 2 juillet, il relance la candidature du prince Leopold, et la rend publique. Dès le lendemain, la nouvelle fait scandale en France, qui baigne dans une atmosphère particulièrement belliqueuse.

Napoléon III et Guillaume Ier de Prusse

Napoléon III et Guillaume Ier de PrusseLa manipulation de Bismarck

Le 9 juillet, le comte Vincent Benedetti, ambassadeur de France en Allemagne, se rend à Ems, où Guillaume Ier profite d'une cure thermale : l'ambassadeur français prie le roi de Prusse de convaincre son parent Leopold de renoncer au trône d'Espagne, pour éviter une guerre. En même temps, le père du prince Leopold conjure son fils de renoncer : c'est chose faite le 12 juillet, celui-ci refuse le trône espagnol, et chacun se croit tiré d'affaire. Napoléon III et Guillaume Ier respirent, la guerre est évitée.

Mais en France, le duc de Gramont, ministre des Affaires Etrangères, commet une lourde maladresse : de son propre chef, et sans en avertir qui que ce soit, il demande à Benedetti d'exiger de la part de Guillaume Ier la garantie que cette renonciation de Leopold est bien réelle. le 13 juillet, à Ems, Benedetti redemande donc à voir le roi de Prusse ; celui-ci a entre temps reçu une lettre de la main de Leopold confirmant sa renonciation. Guillaume Ier envoie donc son aide de camp prévenir l'ambassadeur Benedetti qu'il « considère l'affaire comme liquidée ».

A Berlin, Bismarck reçoit un télégramme lui relatant l'affaire : la visite de l'ambassadeur de France, la lettre de Leopold à Guillaume Ier, et la fin de l'affaire selon ce dernier. Déçu par cette fin prématurée, le chancelier prussien rédige une dépêche résumant les faits, sans en changer le déroulement, mais en faisant en sorte que toute l'affaire apparaisse comme humiliante, autant pour la Prusse que pour la France :

Ems, 13 juillet 1870.

Après que les nouvelles de la renonciation du prince héritier de Hohenzollern aient été communiquées au gouvernement impérial français par le gouvernement royal espagnol, l'ambassadeur de France a exigé encore de Sa Majesté, à Ems, l'autorisation de télégraphier à Paris que Sa Majesté le roi s'engageait, pour tout l'avenir, à ne plus jamais donner son autorisation, si les Hohenzollern devaient à nouveau poser leur candidature.

Là-dessus, Sa Majesté le roi a refusé de recevoir encore une fois l'ambassadeur et lui a fait dire par l'aide de camp de service que Sa Majesté n'avait plus rien à communiquer à l'ambassadeur.

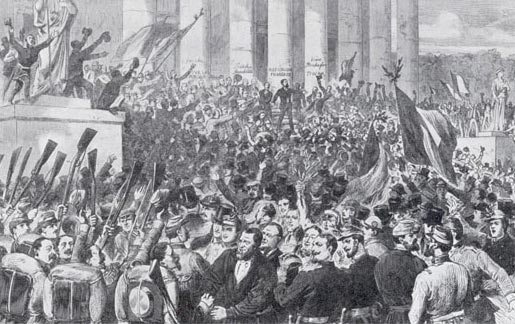

En France, après la diffusion du communiqué par une agence de presse

[3], c'est l'explosion : on dit que le roi de Prusse a insulté l'ambassadeur de France et tous ses concitoyens à travers lui. La presse se déchaîne, et chauffe à blanc une opinion publique déjà passablement excitée : partout, ce ne sont que diatribes, insultes, provocations... La surenchère aboutit inéluctablement là où Bismarck voulait que la France arrive : le 19 juillet 1870, à cause principalement de tribuns va-t-en-guerre et d'une presse incroyablement belliciste, la guerre est déclarée à la Prusse.

La défaite de la France sera très lourde, et l'action de Bismarck va changer durablement la face de l'Europe.

Otto Von Bismarck

Otto Von Bismarck

_________________________________

1. Encore une fois ! Isabelle II était d'ailleurs descendante de Philippe V d'Espagne (lui-même petit-fils de Louis XIV), dont j'ai déjà parlé à propos des conspirations de la Régence de Philippe d'Orléans.

1. Encore une fois ! Isabelle II était d'ailleurs descendante de Philippe V d'Espagne (lui-même petit-fils de Louis XIV), dont j'ai déjà parlé à propos des conspirations de la Régence de Philippe d'Orléans.

2. Guillaume Ier de Prusse avait des relations particulièrement houleuses avec Bismarck, dont le caractère pugnace et l'arrivée au poste de chancelier de façon presque forcée ne plaisaient guère au monarque. Parmi les citations célèbres de Bismarck, on trouve notamment : « Plus j'apprends à connaître l'homme, et plus j'aime les chiens », et le fameux « La force prime le droit ».

2. Guillaume Ier de Prusse avait des relations particulièrement houleuses avec Bismarck, dont le caractère pugnace et l'arrivée au poste de chancelier de façon presque forcée ne plaisaient guère au monarque. Parmi les citations célèbres de Bismarck, on trouve notamment : « Plus j'apprends à connaître l'homme, et plus j'aime les chiens », et le fameux « La force prime le droit ».

3. Il semblerait que l'agence elle-même, par une traduction imprécise et certaines phrases tronquées (involontairement ou pas ?), ait contribué à rendre la dépêche encore plus provocatrice.

3. Il semblerait que l'agence elle-même, par une traduction imprécise et certaines phrases tronquées (involontairement ou pas ?), ait contribué à rendre la dépêche encore plus provocatrice.finipe, 02h19 ::  ::

::  :: [5 soupirs de satisfaction]

:: [5 soupirs de satisfaction]

20 Février 2008 ::

20 Février 2008 ::

« L'incroyable périple en ballon de Gambetta »

« L'incroyable périple en ballon de Gambetta »

:: Histoire contemporaine, 1870

Guerre franco-prussienne & fin du Second Empire

Juillet 1870 : le belliqueux premier ministre prussien Bismarck, grâce à la

dépêche d'Ems, a provoqué la France, qui se laisse entraîner dans une guerre malgré la démoralisation de l'armée

[1] et la vétusté de son équipement dépassé techniquement. Napoléon III, pacifiste, règne depuis 18 ans, mais est malade et fatigué ; il se laisse entraîner par les partisans de cette guerre et ne réagit pas. Les parisiens sont enthousiastes, on entame des travaux de défense, on bâtit des forts, on se presse avidement au combat, inconscient du terrible manque de préparation de l'armée.

C'est ainsi que tout le mois d'août n'est qu'une longue série de défaites des troupes des maréchaux Mac-Mahon et Bazaine, jusqu'à la terrible défaite de Sedan, le 1er septembre. Napoléon III y est capturé par l'armée prussienne, tandis que l'armée française a dû supporter 15000 tués, autant de blessés, et près de 90000 prisonniers. Ces infortunés soldats vont pourrir dans les conditions épouvantables du « camp de la misère », mourant de maladie pour beaucoup d'entre eux. Enfin, une dizaine de milliers de survivants a pu s'enfuir et rejoindre Paris, qui s'apprête à subir un siège.

Dans la nuit du 3 au 4 septembre, on proclame officiellement la déchéance de l'Empire, et le début de la IIIème république : parmi les membres du

Gouvernement provisoire de Défense nationale qui est formé à cette occasion, se trouvent notamment Jules Trochu

[2], Jules Favre, Jules Ferry, ou encore Léon Gambetta. Le 18 septembre, les

uhlans (cavaliers) prussiens encerclent Paris après avoir traversé le pays sans rencontrer grande résistance, et le siège de la capitale débute.

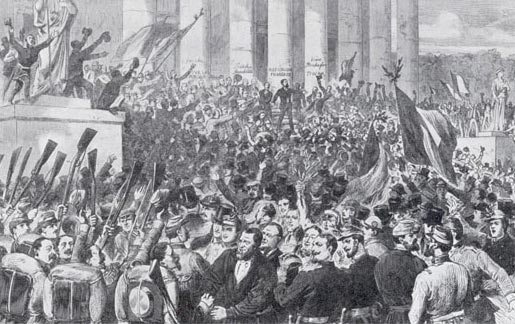

Gambetta proclamant la IIIème République, le 4 septembre 1870

Gambetta proclamant la IIIème République, le 4 septembre 1870Quitter la capitale assiégée ?

Dès le début du siège, on pense à utiliser le ballon, popularisé par Nadar depuis peu, pour faire passer notamment du courrier et des messagers au nez et à la barbe des prussiens. C'est ainsi que, sans relâche, 120 couturières travaillent à la gare de l'Est pour fabriquer des ballons sphériques de 16 mètres de diamètre : pour les gonfler, un utilise le combustible des becs de gaz de Paris. Le gaz est rationné, on n'allume qu'un bec sur deux ; chaque ballon nécessite 1200 m

3 de gaz pour être gonflé. Léon Gambetta envisage rapidement d'utiliser ce moyen pour rejoindre Tours et organiser les armées de province : on prépare son aérostat, on leste la nacelle en osier avec des sacs de sable, on installe la longue corde de 100 mètres qui permet des atterrissages difficiles, grâce aux gens au sol qui s'en emparent pour tirer le ballon à eux.

Enfin, le 7 octobre, l'

Armand Barbès et le

George Sand sont tous les deux prêts au décollage. A 10h30, Gambetta monte dans l'

Armand Barbès avec deux autres personnes, et les ballons décollent dans la ferveur populaire, atteignant rapidement une altitude de 100 mètres. Pour gagner Tours, il faudrait profiter du vent du Nord, mais le sort est contraire, et le vent aussi : c'est un vent de Sud-Est qui se lève et qui pousse les ballons dans le mauvais sens, vers les lignes prussiennes ! Gambetta observe le sol, et constate amèrement que l'ennemi est partout ; à Epinay, à Chantilly, à Creil, les casques prussiens luisent. Acharné et jusqu'au-boutiste, Gambetta jette sur des tracts par dessus bord : ils ont été rédigés par Victor Hugo en personne. Aussitôt, les prussiens tirent sur l'aérostat, et l'on jette du lest pour prendre de l'altitude et se mettre à l'abri, à 800 mètres du sol.

Le départ de l'Armand Barbès et du George Sand

Le départ de l'Armand Barbès et du George Sand

Le ballon se traîne à 10 km/h, Gambetta meurt de chaud et jette sa veste par dessus bord. Après un court moment d'accalmie, la pluie s'abat sur les aérostiers à la dérive, qui recommencent à perdre de l'altitude et à être exposés aux balles prussiennes. Le pilote commence à paniquer, il boit une rasade de rhum, et profite que Gambetta soit en train d'examiner la carte d'état-major pour ouvrir une valvule, espérant atterrir et mettre fin à ce cauchemar : Gambetta, le républicain acharné, le prend sur le fait et l'insulte copieusement ! Peu de temps après, l'

Armand Barbès et le

George Sand survolent Beauvais, elle aussi envahie par les soldats ennemis : les fusils crépitent de nouveau, Gambetta manque de peu de recevoir un projectile dans la main, et les ballons descendent toujours et encore, inexorablement alourdis par la pluie...

A bon port, malgré tout

A 15h40, l'

Armand Barbès rase la cîme d'un bois envahi de prussiens, dans l'Oise, à 68 kilomètres de Paris, puis s'écrase dans un chêne ; la nacelle reste coincée en hauteur, et Gambetta avec. « Vive la République ! » hurle-t-il. Et plus bas, on lui répond : « Vive la France ! ». Inespéré ! Des paysans ont suivi la chute du ballon et se sont portés à son secours : ils aident Gambetta à descendre, après un trajet de plus de cinq heures

[3]. Les

uhlans sont à ses trousses, aussi sort-il précipitemment du bois, prend une voiture rapide que l'on met à sa disposition, et gagne en hâte Montdidier, d'où il prend le train pour Amiens. Il prend ensuite un autre train d'Amiens jusqu'à Rouen, puis un troisième de Rouen à Tours. Il lui aura finalement fallu deux jours et demi pour faire le voyage de Paris à Tours.

Léon Gambetta, et sa célèbre barbe

Léon Gambetta, et sa célèbre barbe

_________________________________

1. Suite notamment à l'échec cuisant de l'expédition au Mexique.

1. Suite notamment à l'échec cuisant de l'expédition au Mexique.

2. Victor Hugo le qualifiera plus tard de « participe passé du verbe trop choir ».

2. Victor Hugo le qualifiera plus tard de « participe passé du verbe trop choir ».

3. Léon Gambetta s'en est plutôt bien tiré : on rapporte que certains ballons se sont abîmés au large des côtes de Belle-île-en-Mer, ou sont même allés s'écraser jusqu'en Norvège !

3. Léon Gambetta s'en est plutôt bien tiré : on rapporte que certains ballons se sont abîmés au large des côtes de Belle-île-en-Mer, ou sont même allés s'écraser jusqu'en Norvège !finipe, 01h34 ::  ::

::  :: [2 commentaires désobligeants]

:: [2 commentaires désobligeants]

17 Février 2008 ::

17 Février 2008 ::

« Le syndrome d'Alceste »

:: Misanthropie

Il m'arrive de répandre ici-même mon atrabile, à l'occasion généralement de petites tracasseries quotidiennes, de mouvements d'humeurs ou d'agacements soudains. Avec un folklore outrancier, exagérément volubile, bien volontiers de mauvaise foi, je livre céans ces emportements en les classant dans une catégorie que j'ai choisi d'appeler

misanthropie, une haine de l'homo sapiens pas tout à fait véritable, que je comparerais plutôt à celle d'Alceste dans le

Misanthrope de Molière. Alceste, qui reproche à Philinte sa complaisance envers tous ceux qu'il croise, sa fausseté et son amabilité de façade. Alceste, qui fustige Oronte, le vaniteux gentilhomme qui n'accepte pas qu'on lui dise la vérité sur ses mauvaises rimes. Alceste encore, qui reproche à Célimène ses minauderies, ses manières affectées, et sa versatilité quant aux sentiments qu'elle prétend avoir. Et surtout, Alceste qui tient parole, constant et inflexible, et qui a la classe — la noblesse devrais-je dire ! — de partir discrètement quand Célimène refuse d'abandonner le monde des courtisans. Eh bien je vous le dis tout net, amis lecteurs : Alceste, c'est un gars qu'a des couilles.

Or donc, si parfois je me livre à quelque vain agacement ici-même, c'est généralement en essayant bien modestement de conserver l'état d'esprit d'Alceste. Mais depuis quelques temps, il est un tout autre type de misanthropie qui me gagne, diablement plus étymologique, en particulier lorsque je m'

informe. Un peu comme un réflexe conditionné, je regarde les journaux télévisés le midi et/ou le soir, ou consulte parfois quelque gazette d'information sur Internet, à propos de ce qui se passe ici et ailleurs, en matière de politique, de diplomatie, d'économie, de culture pourquoi pas... Bref, tout sujet qui devrait me concerner, si l'on considère que chacun peut et doit se préoccuper de la « marche du monde », pour utiliser l'expression consacrée. Et plus les informations me parviennent, plus je ressens une sourde, profonde, viscérale et irrépressible haine de mes semblables.

J'ai parfois l'impression d'être déjà aigri, et suis en quasi permanence soumis à un terrible dilemme, tiraillé entre deux choix :

- Rester informé, pour ne pas être ignorant du malheur d'autrui, ne pas me complaire dans ma facilité, et mesurer la chance que j'ai par rapport à l'immense majorité de mes congénères.

- Cesser de m'informer, pour ne pas sombrer à 31 ans dans une aigreur maladive, de celle qu'on croise parfois chez certains octogénaires acariâtres et solitaires.

Car c'est un fait, je n'en peux plus de constater l'étendue de la connerie d'Homo sapiens, la longue litanie de la bêtise donne le vertige. J'ai la nausée de voir tous les jours les excités du voile, de la calotte ou de la kippa se foutre sur la gueule pour savoir qui a raison, ou qui a la plus grosse. Récemment, j'ai vu des kosovars albanophones de 10 ans caillasser des serbes de 8 ans en leur hurlant des « fils de pute » haineux, parce qu'il y a quelques années des serbes avaient décidé que les kosovars albanophones seraient mieux avec une balle dans la tête. Et je ne vais pas dresser un inventaire, ce serait vain et grotesque : j'aurais trop peur de me transformer en chanteur engagé, en proférant avec conviction des aphorismes confortables sur la méchanceté de la guerre et le besoin de tolérance.

Je n'ai donc qu'une solution pour éviter de devenir un sale con aigri (si tant est que ce ne soit pas déjà le cas) : m'auto-censurer, et éviter sciemment les informations à haute teneur en connerie potentielle, ce qui représente probablement dans les 90% de l'information. Si vous avez un remède, je suis preneur.

finipe, 01h51 ::  ::

::  :: [5 jubilations]

:: [5 jubilations]

14 Février 2008 ::

14 Février 2008 ::

« La conspiration de Pontcallec »

« La conspiration de Pontcallec »

:: Histoire moderne, 1720

Pour retrouver le contexte général de cette affaire (Régence de Philippe d'Orléans), relire la première partie du billet « La conspiration de Cellamare ».

Montée de la colère en Bretagne

Après le règne de Louis XIV, trop souvent en guerre, les caisses de l'Etat sont plus que vides. En Bretagne, le maréchal Pierre de Montesquiou

[1], couvert de gloire après un comportement héroïque lors de la guerre de succession d'Espagne

[2], devient le gouverneur de la province : Le Régent Philippe d'Orléans a besoin d'hommes fidèles pour asseoir son autorité dans le pays. Montesquiou se fait très rapidement haïr par la noblesse bretonne, qui n'apprécie pas son comportement hautain et son caractère implacable. Surtout, la noblesse bretonne veut faire appliquer des privilèges qui remontent théoriquement au traité d'Union entre le duché de Bretagne et le royaume de France, datant de 1532. Ce traité spécifiait que la Bretagne devait garder à son crédit certaines exceptions et exemptions, en particulier concernant les impôts et droits d'octroi divers.

Maréchal Pierre de Montesquiou d'Artagnan

Maréchal Pierre de Montesquiou d'Artagnan

Mais le Régent, essayant de rétablir les finances, fait tout de même lever des impôts lourds dans cette région, malgré les dispositions du traité d'Union

[3]. A partir de 1717, les Etats de Bretagne se montrent de plus en plus réticents à accepter les levées d'impôts réclamées par Philippe d'Orléans ; ils désignent des émissaires à Paris pour essayer de transiger, mais le Régent envoie des troupes à Montesquiou, qui ne s'embarrasse pas et commence à faire récolter les impôts par la force. Les Etats ne se démontent pas et refusent de ratifier cette imposition forcée. Le Régent tente alors d'apaiser les esprits : il convoque de nouveaux les Etats de Bretagne à Dinan, le 1er juillet 1718, et y fait passer plusieurs réductions d'impôts, en échange de l'exil de plusieurs dizaines des meneurs de la petite noblesse et des parlementaires indociles.

Cette affaire fait cependant grand bruit parmi la noblesse bretonne, qui est souvent très pauvre : c'est ainsi que, le 16 septembre, se réunissent plusieurs personnes parmi les plus hostiles au Régent. Parmi eux, Louis Talhouët de Bonamour rédige un « acte d'Union pour la défense des libertés de Bretagne », manifeste ressemblant à une sorte de démocratie aristocrate. Peu de temps après, Clément de Guer-Malestroit, marquis de Pontcallec, rejoint les conspirateurs, et ses vastes terres du Morbihan servent de base aux « patriotes bretons », dont les rangs grossissent assez rapidement : vers mars 1719, c'est près de 700 signatures que l'acte d'Union a recueilli.

De la rebellion à la trahison

C'est alors que certains commencent à évoquer une demande d'alliance avec l'Espagne, sur laquelle règne Philippe V, secondé de son ministre Alberoni. L'Espagne s'était déjà engagée auprès des conspirateurs réunis par la duchesse de Maine, par l'intermédiaire de l'ambassadeur, le prince de Cellamare ; mais dès décembre 1718, ce lamentable complot avait été éventé. La plupart des patriotes bretons (dont Pontcallec) refusent cependant de traiter avec l'Espagne, considérant cela comme une trahison : cela n'empêche pas une petite délégation de se rendre à la cour de Philippe V, et de lui proposer rien d'autre que la régence de la Bretagne (!) en échange d'argent, d'armes et de soldats.

En août, la situation devient explosive, notamment dans la pays de Guérande (actuelle Loire-Atlantique), où l'armée du Régent lève les impôts par la force. Le 22 septembre, tandis que Pontcallec se trouve dans son château avec quelques conjurés, l'armée royale arrive : Pontcallec organise comme il le peut la résistance, en réunissant quelques uns de ses paysans munis de fourches, et met sur pied des plans de campagnes totalement irréalistes. Le 28, une centaine d'hommes du régiment royal prennent le château de Pontcallec, qui de son côté ne peut rien prendre d'autre que la fuite.

Images tirées du film de Bertrand Tavernier « Que la fête commence »

Images tirées du film de Bertrand Tavernier « Que la fête commence »

(avec Jean-Pierre Marielle dans le rôle de Pontcallec)

Pontcallec donne alors rendez-vous en forêt de Lannouée (actuel département des côtes d'Armor) pour le 6 octobre, comptant réunir près d'un millier d'insurgés : au petit matin du jour prévu, ils ne se retrouvent que 16 hommes, piteux et mal armés... Le 30 octobre, un navire espagnol débarque 300 soldats à Rhuys (aujourd'hui Sarzeau, département du Morbihan) : mais les effectifs sont si faibles que les conjurés exhortent les espagnols à repartir aussitôt, n'ayant aucune chance. De plus, il paraît désormais évident que le complot est éventé : des arrestations ont été faites un peu partout et notamment à Nantes. Enfin, le 28 décembre 1719, Pontcallec est arrêté, après avoir été dénoncé par un de ses amis. Une poignée de conspirateurs, dont Talhouët, se livre aux autorités quelques jours plus tard.

Epilogue d'un soulèvement raté

Après plusieurs semaines d'interrogatoires, des liens flous apparaissent entre les conspirateurs liés à la duchesse de Maine (

conspiration de Cellamare) et ceux de Pontcallec. Philippe d'Orléans et l'abbé Dubois désignent 23 hommes comme responsables du complot, et ordonnent qu'on les juge pour trahison. Parmi eux, 16 sont jugés par contumace, et 4 sont finalement condamnés à mort : ce sont Pontcallec, Talhouët, Montlouis, et Du Couëdic. Le 26 mars 1719, ils sont exécutés sur la place du Bouffay, à Nantes.

[4]

Chacun ne manque cependant pas de remarquer l'étonnante sévérité et l'outrageuse importance donnée à ce procès, étant donné le peu de sérieux que l'on pouvait accorder à ces révoltés sans grands moyens ni puissance. Le duc et la duchesse de Maine avaient, comparativement, bien plus de pouvoirs que ces petits nobles de Bretagne sans le sou, et le Régent les a pourtant traités avec beaucoup de retenue : le duc enfermé et la duchesse exilés depuis décembre 1718, sont pourtant tous deux grâciés dès 1720, et coulent des jours paisibles dans leur château de Sceaux. On imagine dès lors qu'une telle sévérité envers de simples hobereaux bretons constitue un avertissement plus qu'explicite à l'adresse des grands seigneurs tentés par un autre complot.

Quoiqu'il en soit, l'émoi à propos de cette affaire ne dure guère : deux jours avant l'exécution de Pontcallec et ses amis, la banque royale instituée par le Régent et l'économiste anglais John Law fait faillite, et les actionnaires qui se précipitent pour récupérer leur or n'ont que leurs yeux pour pleurer, avec entre les mains des billets devenus sans valeur.

Si vous êtes inconscient, ou si vous avez des acouphènes, vous pouvez écouter Alan Stivell ou Tri Yann, qui ont chanté « Marv Pontkalleg », un chant breton racontant la mort de Pontcallec, tiré du Barzaz Breiz de Villemarqué (ça me fait mal à l'aorte de savoir ça... Ça m'apprendra à avoir passé deux années musicales à Rennes).

Pontcallec est semble-t-il devenu une sorte de héros de la cause nationaliste bretonne, qui semble pour le coup oublier que si le marquis s'est révolté, ce n'est pas pour le bonheur de ses paysans — qui le détestaient —, mais bien pour éviter de payer des impôts et conserver ses propres privilèges.

_________________________________

1. Pierre de Montesquiou d'Artagnan était le cousin de Charles de Batz de Castelmore, le véritable d'Artagnan, celui dont Dumas a raconté les aventures romancées.

1. Pierre de Montesquiou d'Artagnan était le cousin de Charles de Batz de Castelmore, le véritable d'Artagnan, celui dont Dumas a raconté les aventures romancées.

2. Notamment à la bataille de Malplaquet (11 septembre 1709).

2. Notamment à la bataille de Malplaquet (11 septembre 1709).

3. Déjà, en 1675, la révolte des bonnets rouges avait secoué la Bretagne, rassemblant des paysans contre la hausse des taxes provoquée par l'effort de guerre de Louis XIV contre la Hollande.

3. Déjà, en 1675, la révolte des bonnets rouges avait secoué la Bretagne, rassemblant des paysans contre la hausse des taxes provoquée par l'effort de guerre de Louis XIV contre la Hollande.

4. A l'endroit même où le comte de Chalais s'était fait massacrer en 1626.

4. A l'endroit même où le comte de Chalais s'était fait massacrer en 1626.

finipe, 01h28 ::  ::

::  :: [0 confession honteuse]

:: [0 confession honteuse]

11 Février 2008 ::

11 Février 2008 ::

« La conspiration de Cellamare »

« La conspiration de Cellamare »

:: Histoire moderne, 1718

Je continue sur ma lancée des conspirations, conjurations et autres complots, cette fois-ci concernant la Régence de Philippe d'Orléans, période à laquelle je ne m'étais pas encore intéressé ici.

Philippe d'Orléans & l'Abbé Dubois : la Régence

En 1715,

Louis XIV meurt après un règne fleuve de 72 ans, marqué sur la fin par des deuils en répétition : il a vu mourir beaucoup de ses fils et ses filles (légitimes comme bâtards), mais également ses petits-fils et petites filles. Ainsi, son héritier Louis XV n'est autre que son arrière-petit-fils ! Agé de 5 ans seulement (comme son arrière-grand-père lorsqu'il devint roi, à la mort de Louis XIII en 1643), Louis XV ne peut régner, et c'est donc son grand-oncle Philippe d'Orléans, fils du frère de Louis XIV, qui devient Régent du royaume conformément à ce qui avait été prévu par Louis XIV lui-même avant sa mort.

Homme intelligent, cultivé, habile et avide d'améliorer les choses dans un royaume qui a connu d'innombrables guerres lors du précédent règne, Philippe d'Orléans commence par casser les dispositions testamentaires qui réduisaient son pouvoir au conseil de régence, réorganise le fonctionnement politique et la gouvernance, puis s'applique à essayer de rétablir les finances du pays, tout en révisant le système d'imposition, extrêmement inégalitaire. C'est ainsi qu'il met à profit les idées de l'économiste britannique John Law, crée la Banque royale, et introduit en France le billet de banque

[1].

D'un point de vue plus privé, le Régent est un homme débauché, qui fait du Palais Royal qu'il habite un véritable palais de luxure : il y invite à toute occasion ses amis, ses « roués » comme il les appelle, riant du fait que leurs propensions à la débauche mériteraient sans doute le supplice de la roue... Les fêtes dégénèrent régulièrement en orgies, et Philippe d'Orléans abuse de la chère autant que de la chair. Outre ces vices, il n'en demeure pas moins un homme sensible, résolument peu enclin aux disciplines martiales qu'il tient en horreur, mais doué d'un talent artistique véritable autant pour la peinture que la musique ou la poésie.

Aux côtés du Régent se trouve un homme d'Eglise trouble, Guillaume Dubois, qu'on appelle communément

l'abbé Dubois. Dubois a été le précepteur de Philippe d'Orléans, et servit avec efficacité les desseins de Louis XIV pendant son règne. Il a également longuement parcouru l'Angleterre, y découvrant une nation vive, dynamique, résolument capitaliste, dans laquelle il a noué de nombreuses relations. Devenu un des principaux ministres du Régent dès 1715, il a acquis une influence très forte sur le pouvoir

[2], devenant l'ami, le confident, et même le mentor de celui qui fut son élève autrefois.

Le Régent Philippe d'Orléans & l'Abbé Dubois

Le Régent Philippe d'Orléans & l'Abbé Dubois

En cassant les dispositions testamentaires de Louis XIV, le Régent a fait des mécontents : parmi eux se trouve Anne-Louise Bénédicte de Bourbon-Condé, duchesse de Maine, petite-fille du fameux

Grand Condé qui avait écrasé l'Espagne à Rocroi en 1643. Elle est mariée au duc de Maine, un des bâtards légitimés de Louis XIV et Madame de Montespan, et ne décolère pas que son mari ait été écarté du conseil de régence par Philippe d'Orléans. Dans son sillage, elle entraîne des personnages importants, comme le duc de Richelieu, le marquis de Pompadour, le comte de Laval ou encore le cardinal de Polignac.

Querelle de succession & plans brouillons

Si la France, en ce début de XVIIIème siècle, s'entend bien avec l'Angleterre, il n'en va pas de même avec l'Espagne. De 1700 à 1714, la France et l'Espagne s'étaient livré de violentes batailles, connues aujourd'hui sous le nom de

Guerre de succession d'Espagne. A l'issue de conflit, le traité d'Utrecht avait été signé, établissant sur le trône espagnol le roi Philippe V, petit-fils de Louis XIV. En échange, Philippe V devait renoncer à la couronne française, même en cas de mort du dauphin Louis XV. Son premier ministre est un cardinal italien du nom de Giulio Alberoni : ce dernier, afin de récupérer la régence du royaume de France au profit de Philippe V d'Espagne, entreprend de fonder un complot.

C'est ainsi qu'Antonio del Giudice, prince de Cellamare et ambassadeur d'Espagne en France, entre en contact avec la très mécontente duchesse de Maine, qui s'était elle-même rapprochée de la reine d'Espagne et avait deviné les désirs secrets de Philippe V. Pendant ce temps, l'abbé Dubois ne perd pas son temps, et signe le 2 août 1718 la Quadruple Alliance, qui réunit France, Angleterre, Hollande et Saint-Empire dans un même camp, afin de contrecarrer les prétentions espagnoles et maintenir les dispositions du traité d'Utrecht.

Philippe V d'Espagne & le cardinal Giulio Alberoni

Philippe V d'Espagne & le cardinal Giulio Alberoni

Dès lors, des plans sont envisagés par les conspirateurs, avec pour seule caractéristique constante une indécision et une médiocrité sans égal. Une premier coup est tenté : on prévoit d'enlever le Régent lors d'un passage dans le bois de Boulogne, mais les conjurés se trompent de carrosse, et se débandent lamentablement faute de savoir quoi faire... On envisage ensuite d'envoyer 300 individus déguisés en gardes du corps, à la veille de Noël 1718, et de s'emparer de Philippe d'Orléans lors de la messe de minuit, pour l'emmener en Espagne. L'on devrait ensuite le déchoir de la régence, pour le remplacer par Philippe V, qui convoquerait alors les Etats Généraux pour dissoudre les alliances contractées par la France, défavorables à l'Espagne. Mais les comploteurs sont cependant si brouillons qu'aucun acte concret n'émerge de ces tergiversations.

Cellamare, peu capable, pas très malin et manquant résolument d'énergie et de prudence, fait faire de nombreuses copies de ses plans à destination des différents conjurés, mais en s'adressant à des écrivains publics : un des copistes, du nom de Buvat, s'empresse d'aller tout répéter à l'abbé Dubois. Ce dernier charge le copiste de se procurer la liste des conjurés, en laissant courir le complot le temps de l'éventer : Buvat s'acquitte de sa mission avec brio, et bientôt Dubois a entre ses mains des preuves accablantes. Le 8 décembre, une perquisition au domicile de Cellamare révèle de nombreux courriers compromettants, puis tous les conjurés tombent les uns après les autres durant le mois de décembre.

Tous sont embastillés ou exilés loin de Paris pendant quelques mois, mais font bien vite des aveux complets, et finissent par être relâchés : le Régent et l'abbé Dubois jugent avec à propos qu'ils ne sont pas réellement dangereux. Le 27 décembre 1718, l'Angleterre, alliée de la France, déclare la guerre à l'Espagne. La France fait de même le 9 janvier 1719.

Note : il est question de cette conspiration dans le film de Bertrand Tavernier « Que la fête commence » (avec J. Rochefort dans le rôle de l'abbé Dubois et P. Noiret dans le rôle du Régent : un excellent film !), ainsi que dans « Le Chevalier d'Harmental » d'Alexandre Dumas (forcément un bon bouquin, puisqu'écrit par Dumas).

_________________________________

1. Ce volontarisme plein de bon sentiment sera hélas un échec retentissant : en 1720, la Banque royale fera faillite, entraînant la ruine de milliers de personnes, et une crise financière à l'échelle européenne !

1. Ce volontarisme plein de bon sentiment sera hélas un échec retentissant : en 1720, la Banque royale fera faillite, entraînant la ruine de milliers de personnes, et une crise financière à l'échelle européenne !

2. Saint Simon, dans ses mémoires, en a fait un homme détestable, ce qui semble du point de vue historique un jugement sévère autant que partial.

2. Saint Simon, dans ses mémoires, en a fait un homme détestable, ce qui semble du point de vue historique un jugement sévère autant que partial.

finipe, 15h38 ::  ::

::  :: [0 élucubration]

:: [0 élucubration]

8 Février 2008 ::

8 Février 2008 ::

« Jean l'aveugle & la bataille de Crécy »

« Jean l'aveugle & la bataille de Crécy »

:: Histoire médiévale, 1346

Conflit de succession en France

Depuis 1337, les royaumes de France et d'Angleterre sont engagés dans ce que nous appelons aujourd'hui la

guerre de cent ans.

Edouard III, roi d'Angleterre, est le fils d'Isabelle (surnommée

la Louve de France), la dernière des quatre enfants de Philippe IV le Bel. En 1328, à la mort de son oncle Charles IV le Bel, le roi d'Angleterre Edouard III réclame donc le trône de France, en tant que neveu du roi décédé. Mais

Philippe VI de Valois, cousin germain d'Isabelle, fait valoir la

loi salique, selon laquelle le royaume ne peut se transmettre que par les héritiers mâles, ce qui n'est pas le cas d'Edouard III, puisqu'il est lié au trône de France par sa mère et non par son père.

La bataille de Crécy

En juillet 1346, l'armée anglaise d'Edouard III débarque dans le Cotentin. Après un périple à travers la Normandie et la Picardie, émaillé de quelques escarmouches, les anglais s'établissent le 25 août sur les hauteurs de Crécy-en-Ponthieu (actuel département de la Somme). L'ost français de Philippe VI est aux trousses d'Edouard III, dans un grand désordre, mais avec une large supériorité numérique. Après deux semaines de marche harrassante, les français se trouvent face à face avec les anglais, qui ont soigneusement choisi leur terrain et établi une stratégie militaire rigoureuse. La bataille se déroule le 26 août au soir.

Si l'ost français compte dans ses rangs près de 12000 chevaliers, 6000 arbalétriers génois, et pas moins de 20000 miliciens, les anglais ont misé sur la terrible efficacité des 6000 archers gallois ; à leurs côtés se trouvent environ 4000 fantassins et quelques 3000 chevaliers. Les anglais sont en surplomb, et ont le soleil dans le dos, ce qui gène considérablement les français : les arbalétriers génois, privés de leurs pavois de protection du fait de la désorganisation, sont aveuglés, très exposés, et ne peuvent rien face à la cadence et l'écrasante puissance des archers gallois.

Les arbalétriers se débandent, et les chevaliers français sont gagnés par un véritable vent de folie : ils chargent les arbalétriers en fuite, croyant tout d'abord à une trahison, puis se jettent vers les troupes anglaises au grand galop. Mais l'impeccable organisation des fantassins anglais empêche les français de percer, et chaque charge successive est gênée par la précédente : les archers gallois n'ont plus qu'à faire pleuvoir les flèches sur les chevaliers, dont l'élan est brisé, et qui se retrouvent très exposés.

La patte du Rat

La patte du Rat

Le soir du 25 août, alors que les anglais se reposent dans leurs positions, l'armée française festoie à Abbeville pour célébrer la Saint-Louis. L'armée de Philippe se met en route à l'aube du samedi 26 août. Elle forme un immense cortège de plusieurs dizaines de kilomètres de long, avançant dans un grand désordre, alors que les chariots portant les provisions et surtout, les pavois des arbalétriers, ferment la marche. En effet, l'armée française comprend un grand nombre de mercenaires recrutés en Italie, notamment à Gènes, qui sont des spécialistes de l'arbalète. Cette arme puissante peut transpercer une armure et nécessite bien moins d'habileté et d'entraînement que l'arc, mais à cause de la lenteur de son chargement qui se fait à la manivelle, les soldats l'utilisent abrités derrière un grand bouclier de bois, appelé pavois, tellement lourd qu'il n'est pas question de le porter durant toute une journée. Ce détail va s'avérer déterminant.

Après une journée de marche harassante, les arbalétriers Génois arrivent au contact de l'ennemi qui attend en bon ordre. Les archers Gallois, dont la réputation n'est plus à faire, couvrent la pente qui mène au moulin où se trouve le Roi d'Angleterre. Pris au dépourvu et privés de leurs pavois qui sont encore dans les chariots en queue de cortège, les arbalétriers essaient bien de riposter contre les archers, mais sont rapidement dépassés par l'adresse et la cadence de ceux-ci, d'autant qu'ils sont en contrebas et qu'ils sont aveuglés par le soleil déclinant.

Comble des combles, les anglais utilisent, pour la première fois en occident, des bombardes, au nombre de trois. Même si ces bouches à feu primitives ne font vraisemblablement pas énormément de dégâts, on peut aisément imaginer l'effet des explosions de poudre sur le moral des français déjà chancelant, et sur celui des chevaux !

La colline où la bataille eut lieu, aujourd'hui transformée en champ cultivé, photographiée du moulin de bois qui a remplacé le moulin aujourd'hui détruit d'où Edouard III assista à sa victoire. En arrière-plan à droite, le village de Crécy (photo draleuq).

Jean l'aveugle

Parmi les alliés de la France se trouve Jean Ier de Luxembourg, roi de Bohême : âgé de 50 ans, ce parangon de prudhommie, dont la devise est

Je sers, a oeuvré toute sa vie comme un chevalier errant digne de la légende arthurienne, et jouit d'un grand prestige en Europe, malgré un idéalisme qui lui a souvent fait commettre des folies (notamment financières). Il a écumé les routes, soumis son corps à d'inhumaines chevauchées, lutté dans d'innombrables tournois, tenté de réaliser de grandes utopies politiques...

Mais depuis 1340, Jean de Luxembourg est aveugle : qu'importe, il a tenu à livrer bataille aux côtés de son allié de toujours, le roi de France. Sur la plaine, il commande un groupe de chevaliers, et apprenant que la bataille tourne mal, il déclare aux hommes qui l'accompagnent : « Seigneurs, vous êtes mes hommes, mes amis et mes compagnons. En cette présente journée, je vous prie et vous requiers très expressément que vous me meniez assez avant pour que je puisse donner un coup d'épée »

[1]. Le roi aveugle lie sa bride à celle de son écuyer, et tous ses gens lient leurs chevaux les uns aux autres : la troupe ainsi unie se porte au combat avec vaillance, au mépris du danger.

Aux environs de minuit, après de longues heures de sanglants combats et 16 charges successives de la chevalerie française, la bataille s'achève : 1500 chevaliers sont morts, de même que des milliers de fantassins et d'arbalétriers, tandis que les anglais n'ont subi que des pertes négligeables. Jean de Luxembourg, le roi aveugle, le chevalier errant idéaliste et exalté, a lui aussi trouvé la mort. Tous ses compagnons gisent également à ses côtés sur le champ de bataille, après une charge aussi héroïque qu'inutile.

Dès le XIVème siècle, une croix fut érigée à cet endroit par un tailleur de pierre anonyme, pour rendre hommage à la bravoure de Jean l'aveugle : la

Croix de Bohême, ainsi qu'on la nomme, existe toujours, reconstruite et rénovée plusieurs fois au cours de l'Histoire.

La Croix de Bohême, sur le site

La Croix de Bohême, sur le site

actuel de la bataille de Crécy

_________________________________

1. Tiré des chroniques de Jean Froissart.

1. Tiré des chroniques de Jean Froissart.finipe, 01h36 ::  ::

::  :: [0 insulte scandaleuse]

:: [0 insulte scandaleuse]

5 Février 2008 ::

5 Février 2008 ::

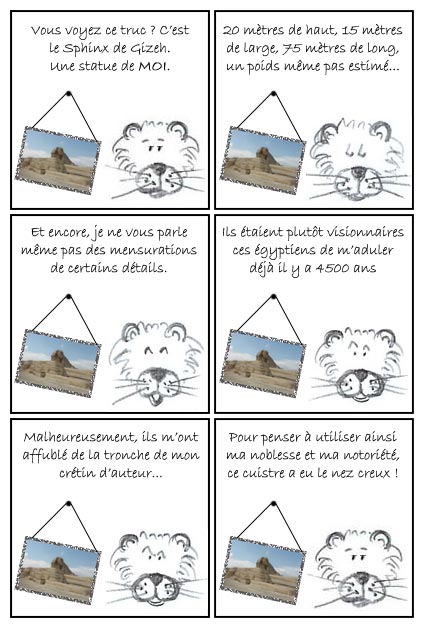

« Mégaléomanie »

:: Les aventures du lion

finipe, 00h00 ::  ::

::  :: [3 poignants panégyriques]

:: [3 poignants panégyriques]

2 Février 2008 ::

2 Février 2008 ::

« Blondi, fidèle amie du monstre »

« Blondi, fidèle amie du monstre »

:: Histoire contemporaine, 1945

La fin de l'Allemagne nazie

En janvier 1945, les russes, à l'est, sont tout juste aux portes de l'Allemagne baltique, et les alliés sont encore de l'autre côté de la ligne Siegfried. Hitler croit encore à une possible victoire : il compte sur la technologie des V1 et V2 et sur de nouveaux prototypes de bombardiers pour renverser le cours de la guerre. Mais ces illusions du

Führer ne sont pas la terrible réalité vécue par les allemands : l'armée russe lance une gigantesque offensive, et, en quelques semaines, pulvérise l'armée allemande, réduite à néant par l'effort de guerre, et dont les effectifs sont souvent extrêmement jeunes. La population fuit vers l'ouest pour tenter d'éviter les exactions commises par l'armée rouge, qui fait chèrement payer à l'Allemagne les pertes insensées et inhumaines qu'elle a dû subir sur le front de l'est.

Pendant ce temps, les bombardements anglais et américains ravagent l'Allemagne. Un déluge de feu s'abat sur Dresde (pleine de réfugiés) du 13 au 15 février, tuant plus de 40.000 personnes : Hitler incite ses généraux à pratiquer la politique de la terre brûlée, ulcéré que l'Allemagne puisse tomber aux mains de ses adversaires, qu'il considère pour certains (les Slaves notamment) comme des « sous-hommes ». En mars, l'armée rouge est à 50 kilomètres de Berlin, tandis que l'armée du général Patton a opéré une percée fulgurante : craignant un conflit entre les deux armées qui cerneraient Berlin, les grands dirigeants se sont mis d'accord à la conférence de Yalta, au début du mois de février.

Les derniers jours du Führer

Depuis le mois de janvier, Hitler s'est installé dans le

Führerbunker, un complexe souterrain fortifié situé sous les jardins de la chancellerie du Reich. Avec lui se trouvent entre autres sa compagne Eva Braun, Joseph et Magda Goebbels avec leurs six enfants, les médecins Ludwig Stumpfegger et Werner Haase, l'infirmière Erna Flegel, le garde du corps Rochus Misch, la secrétaire personnelle Traudl Junge, ainsi qu'une trentaine de personnes chargées de diverse tâches administratives et d'intendance.

Parmi tous ces hommes, il y a également des animaux : Blondi, la chienne berger allemand d'Hitler, n'a pas quitté son maître. C'est Martin Bormann, le secrétaire particulier du

Führer, qui lui avait offert Blondi en 1941 : Hitler voue une véritable passion pour ces animaux, qu'il considère comme la race canine loyale et obéissante par excellence. Il y fait parfois référence à propos de ses théories raciales, et Albert Speer — l'architecte et ministre

[1] — rapporte qu'il ennuie fréquemment son auditoire avec de longues homélies sur la noblesse des « chiens-loups ». Hitler avait lui-même offert un chien à Baldur von Schirach, le chef des jeunesse hitlériennes ; il ignorait peut-être que l'animal, probablement plus lucide que son maître, sautait sur quiconque faisait le salut nazi.

Mais en vérité, sa passion pour les animaux — que la propagande nazie a beaucoup mise en avant

[2] — semble plutôt limitée aux seuls bergers allemands. Hitler répugne à paraître en compagnie des bichons d'Eva Braun, pas assez virils à son goût. De son côté, Eva Braun paraît détester cordialement Blondi : elle lui donne même des coups de pieds pour passer ses nerfs

[3]. S'il est vrai que les nazis ont promulgué des lois sur le respect des animaux et l'interdiction de la cruauté gratuite envers eux, il n'en demeure pas moins que ces lois s'appuient sur de douteuses motivations néodarwiniennes : des milliers d'animaux de compagnie appartenant aux juifs ont d'ailleurs été tués, considérés comme « perdus pour la race » ! Hitler aimait son chien, c'est vrai : un jour, dans son

nid d'aigle à Berchtesgaden, le chien d'un garde avait attaqué Blondi, et l'avait sévèrement blessée à la truffe. Pour punir l'animal fautif, Hitler l'avait fait pendre, et avait fait accrocher son cadavre à l'une des portes d'entrée pour prévenir les autres chiens...

Jusqu'au début mars, Hitler va régulièrement promener Blondi dans les jardins de la chancellerie, mais les bombardements sur Berlin mettent rapidement fin à ce divertissement. Pendant les longues semaines qui suivent, de mars à avril, le

Führer vit totalement hors de la réalité : il donne des ordres totalement invraisemblables, persuadé de pouvoir encore briser l'encerclement ennemi par de savantes et courageuses manoeuvres et par des retournements d'alliances de dernière minute, mais personne n'ose lui dire que tout est perdu. C'est seulement à la fin avril qu'il réalise que la guerre n'a plus d'issue : furieux, il voue aux flammes l'Allemagne et son peuple, et déclare que tous doivent résister jusqu'au dernier souffle, et jusqu'à la mort.

Début avril, Blondi met bas une portée de cinq chiots, dont le père est lui aussi un berger allemand, nommé Harass

[4]. L'événement ne suffit toutefois pas à rendre la gaieté aux locataires prisonniers de l'abri : le 30 avril, les russes ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres du

Führerbunker. Hitler, indigné à l'idée que Blondi tombe entre les mains des russes, fait venir ses médecins, Stumpfegger et Haase, et leur demande de tester le poison sur sa chienne, qui meurt presque instantanément. Peu de temps après, les époux Goebbels empoisonnent leurs six enfants puis se donnent eux-mêmes la mort. Eva Braun avale une capsule de cyanure, et Hitler se tire une balle dans la tête.

Des chiens présents dans le bunker, seuls les corps de Blondi et de l'un des chiots furent retrouvés, nul ne sait ce qui advint des autres.

_________________________________

1. Voir à son propos le très bon documentaire Speer & Hitler : l'architecte du diable.

1. Voir à son propos le très bon documentaire Speer & Hitler : l'architecte du diable.

2. Sur la couverture du Time magazine qu'il l'avait élu « Homme de l'année » en 1938, Hitler posait d'ailleurs avec un chien. Je n'ai pas réussi à savoir qui était ce chien et s'il appartenait ou non à Hitler : si quelqu'un le sait, je suis preneur !

2. Sur la couverture du Time magazine qu'il l'avait élu « Homme de l'année » en 1938, Hitler posait d'ailleurs avec un chien. Je n'ai pas réussi à savoir qui était ce chien et s'il appartenait ou non à Hitler : si quelqu'un le sait, je suis preneur !

3. Ce détail est rapporté par Traudl Junge dans ses mémoires.

3. Ce détail est rapporté par Traudl Junge dans ses mémoires.

4. Le chien appartenait à Gerdy Troost, la femme de Paul Troost, un des architectes ayant travaillé avec Albert Speer.

4. Le chien appartenait à Gerdy Troost, la femme de Paul Troost, un des architectes ayant travaillé avec Albert Speer.finipe, 19h38 ::  ::

::  :: [4 jubilations]

:: [4 jubilations]

Le lion & le rat (Le Tref & l'Aucube)

Le lion & le rat (Le Tref & l'Aucube) 24 Février 2008 ::

24 Février 2008 :: « La dépêche d'Ems »

« La dépêche d'Ems »

![]() ::

:: ![]() :: [5 soupirs de satisfaction]

:: [5 soupirs de satisfaction] 20 Février 2008 ::

20 Février 2008 :: « L'incroyable périple en ballon de Gambetta »

« L'incroyable périple en ballon de Gambetta »

![]() ::

:: ![]() :: [2 commentaires désobligeants]

:: [2 commentaires désobligeants] 17 Février 2008 ::

17 Février 2008 ::![]() ::

:: ![]() :: [5 jubilations]

:: [5 jubilations] 14 Février 2008 ::

14 Février 2008 :: « La conspiration de Pontcallec »

« La conspiration de Pontcallec »

![]() ::

:: ![]() :: [0 confession honteuse]

:: [0 confession honteuse] 11 Février 2008 ::

11 Février 2008 :: « La conspiration de Cellamare »

« La conspiration de Cellamare »

![]() ::

:: ![]() :: [0 élucubration]

:: [0 élucubration] 8 Février 2008 ::

8 Février 2008 :: « Jean l'aveugle & la bataille de Crécy »

« Jean l'aveugle & la bataille de Crécy »

![]() ::

:: ![]() :: [0 insulte scandaleuse]

:: [0 insulte scandaleuse] 5 Février 2008 ::

5 Février 2008 ::

![]() ::

:: ![]() :: [3 poignants panégyriques]

:: [3 poignants panégyriques] 2 Février 2008 ::

2 Février 2008 :: « Blondi, fidèle amie du monstre »

« Blondi, fidèle amie du monstre »

![]() ::

:: ![]() :: [4 jubilations]

:: [4 jubilations]